東京クリニックの心の治療では、感情を適切に理解し、ストレスにうまく対応できるようサポートします。また、コミュニケーション能力や仕事の効率を向上させることも大切にしています。

心の病気は、自分で「病気かどうか」を判断しにくい特徴があります。本人はつらい思いをしていても、それを自分の性格や能力の問題、あるいは環境のせいだと考え、「仕方のないこと」と思い込んでしまうことが少なくありません。そのため、心の病気になっても、ただ時間が過ぎるのを耐えるだけで、自然に良くなるのを待ってしまうことが多いのです。

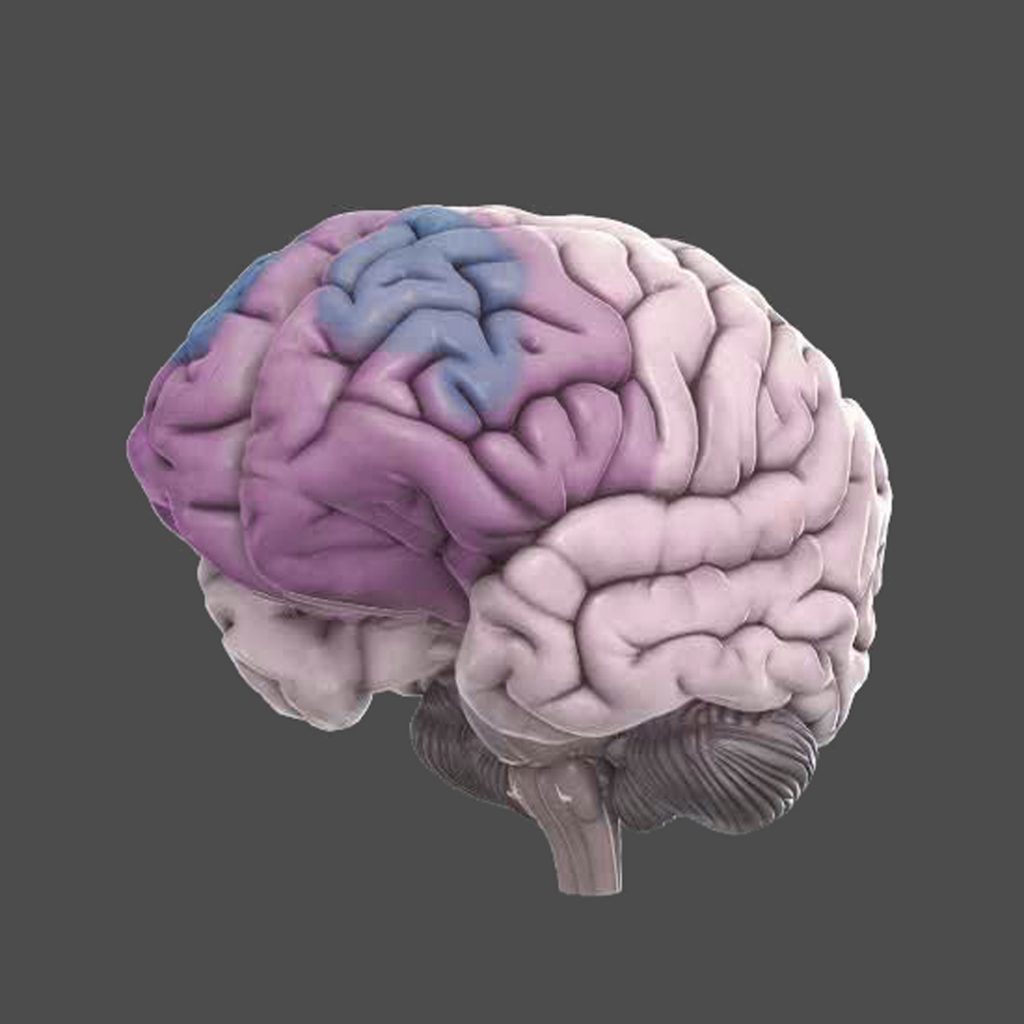

前頭前野は、私たちの「高度な」脳の働きにおいて重要な役割を担っていると考えられています。例えば、計画を立てたり、考えをまとめたり、物事を判断したりする際に欠かせない部分です。また、社会の中で適切にふるまう力や感情のコントロール、人格の形成にも関わっています。意思決定や問題解決、注意力や知性、社会性など、日常生活で必要なさまざまな能力を支えています。そのため、心の病気は、前頭前野の働きと深く関係していると考えられています。

心の病気は、脳の「前頭前野」という大切な部分の働きがうまくいかなくなることで起こる病気です。前頭前野は、人が考えたり、新しいことを生み出したりするためにとても大事な場所です。

この中には、背外側前頭前野(はいがいそくぜんとうぜんや)という、記憶したり、やる気を出したり、物事を決めたりするのに関わる場所があります。もう一つ、背内側前頭前野(はいないそくぜんとうぜんや)という、人と仲良くしたり、相手の気持ちを考えたりするのに大切な場所もあります。

心の病気になると、これらの働きが弱くなり、やる気が出なかったり、人との関わりがつらくなったりすることがあるのです。

心の病気になると、脳の前頭前野にある背外側前頭前野(はいがいそくぜんとうぜんや)の働きが弱くなります。その一方で、不安や悲しみ、恐怖、自己嫌悪などの感情をコントロールする扁桃体(へんとうたい)が強く反応しすぎてしまい、心のバランスが崩れてしまいます。

特に、心の病気は、扁桃体の働きが必要以上に活発になり、不安や恐怖を強く感じるようになります。逆に、統合失調症や自閉症では、扁桃体の働きが弱くなることが分かっています。

このため、前頭前野や扁桃体の働きを整えるお薬が、心の調子を良くするのに役立つと考えられています。